コンテンツ

目次(各項目へジャンプします)

助成金の知識

人気の助成金

事例・料金・お問い合わせ

助成金とは

助成金の目的

助成金のメリット

助成金のメリットは大きく3つあります。

助成金の難点

助成金の難点は大きく3つあります。

- 受給までに時間がかかる場合がある

- 期限を厳守しないと受給できない

- そもそも助成金の情報を知らないと申請もできない

助成金の種類

雇用関係の助成金

研究開発型の助成金

「雇用関係の助成金」は、雇用保険に加入している企業が払っている雇用保険料から支払われているので、企業側からすると国に資金を積み立てているようなものです。

従って、助成金の受給要件にあてはまるのに、助成金を申請しないのは非常にもったいない話です。

助成金活用のポイント

助成金を活用するには以下の3つのポイントを押さえる必要があります。

助成金をもらうために制度を作ったが、結局要件に当てはまらずに受給できなかった・・・

ということもあります。

「助成金目当てに○○しようではなく、○○するために助成金を活用しよう」

というスタンスが大切です。

助成金をもらうために、会社本来の活動がおろそかになってしまってはいけません。

原則として、申請期限を過ぎての申請は一切受け付けられません。

また、例えばキャリアアップ助成金は採用を計画している段階で事前に計画届を提出していないと申請できないなど、タイミングを間違えてしまうと貰えない助成金もありますので注意が必要です。

「あなたの会社は〇〇助成金に該当していますよ」との連絡はありません。

(一部の助成金を除く)

そのため、会社自身で申請できるかどうかを確認し、その上で申請をしなければなりません。

助成金は申請をして初めて貰えるものです。

助成金が活用されない理由

- あまりよく知られていない

- 種類が多く、専門用語だらけでよくわからない

- 日常業務に追われ手続を専門に行える者がいない

- 提出書類が多くて面倒くさい

- どこに相談や問い合わせをしていいか分からない

など

一方で、ニーズが高まり、多くの事業所で申請するようになると

- 相談窓口が混雑しなかなか聞くことができない

- 申請窓口担当者の人数が限定されているため、訪問しても長時間待ち

- 制度そのものの見直しがあったり、支給要件が頻繁に変わる

というように上手に助成金と付き合うのは意外と大変です。

頑張って申請してももらえないケース

国の施策に協力して、労働者のためになることをしても、会社として当然守るべき基本的なルールが守られていないと助成金がもらえないケースがあります。事前にしっかりチェックしましょう。

- 法定帳簿(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、就業規則等)が整っていない

- 会社が雇用保険に加入していない、助成金の対象となる労働者が雇用保険に加入していない

- 2年間を超えて労働保険料を滞納している

- 申請期限を守っていない

- 同様の目的で他の助成金を受給している

- 事前に計画の作成、提出が必要な助成金の場合において、その手続きを行っていない

中小企業要件

| 業種 | 資本金 | 従業員数 |

|---|---|---|

| 小売業(飲食業含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |

※資本金または従業員数のどちらかを満たしていれば中小企業として定義される。

「助成金申請」を社労士に依頼するメリット

助成金は自分で申請することが可能です。

しかし、事業主本人が申請した場合に書類不備や見解の相違等によって受給ができなかったなどのケースがよく見受けられます。

専門家へ頼むことで受給ができないなどのリスクを低くすることをおすすめします。

実績多数!「助成金申請」は

当事務所にお任せください!

「うちが助成金をもらえるなんて知らなかった…」という経営者の声をよく聞きます。これは大変残念なことです。

助成金は、雇用保険の適用事業所であればほとんど業種を問わず活用できるものでありながら、事前に計画の届出が必要であったり、手続きが煩雑なために上手に活用しきれていないケースが多々見受けられます。 また、ちょっとしたポイントを知らないばかりに「本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多く発生しています。

そんな時にこそ、私たち社会保険労務士をご活用ください!

当事務所は様々な業種の企業様の助成金申請をはじめ、多くの実績がございます。

ノウハウをもとに労働保険・社会保険のプロフェッショナルとして助成金のスムーズな受給をお手伝いいたします!

助成金申請ご依頼をご検討の方は、まずはお問い合わせください!

助成金の専門家、社会保険労務士が

対応します

助成金は種類が多く、新しい助成金が出来たり、廃止されたりと、頻繁に制度が変わります。助成金の専門家、社会保険労務士なら、「今、御社が取得できる助成金」を全てご紹介できます。

安心の助成金無料相談を実施中

「相談はしたいが、いきなりお金がかかるのはちょっと…」という方もご安心ください。相談は無料で行っています。まずは御社が使える助成金を把握されるために、お気軽にお問い合わせください。

申請書類の作成から提出まで一括代行

申請時の労力・コスト削減

面倒な申請書類の作成代行から、取扱機関への提出代行まで、トータル的にサポートさせていただくので、申請にかかる労力と時間の大幅な削減が可能ですので、お客様の本業に専念していただけます。 また、申請の仕方により、「本来もらえるはずの助成金がもらえなくなる」という事態も多く発生しています。助成金申請の実績が多数ある当事務所なら安心です。

地域密着の迅速対応

安心・丁寧なサポート

当事務所は、佐野市を中心にした栃木県・埼玉県・群馬県・茨城県など近隣のお客様をサポートしており、地域に密着した事務所です。そのため、緊急事案やイレギュラーな事案にも迅速に対応させていただきます。

キャリアアップ助成金

非正規雇用者を正社員に転換することでもらえる助成金

(最大80万円)

このようなお悩み・課題はございませんか?

- 人手不足に悩んでいる

- 優秀な人材を獲得したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(正社員化コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細をご説明いたします。

正社員化コース

キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。

正社員化コースとは

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

支給金額

1人当たりの助成額

- 有期-80万円(60万円)

- 無期-40万円(30万円)

※カッコ無しは中小企業、カッコ有りは大企業の額です。

※1人目の正社員転換時には、20万(15万)または40万(30万)の加算措置があります。

※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20名です。

※厚生労働省 公示資料抜粋

加算額

1人当たりの加算額

【派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合】

- 有期-28万5,000円

- 無期-28万5,000円

【対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合】

- 有期-95,000円

- 無期-47,500円

【人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化した場合】

- 有期-95,000円

- 無期-47,500円

※うち、自発的職業能力開発訓練または定額制の訓練終了後に正社員化した場合

- 有期-11万円

- 無期-55,000円

【正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)】

- 有期-20万円(大企業15万円)

- 無期-20万円(大企業15万円)

【「勤務地限定・職務限定・短時間制社員」制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合(1事業所当たり1回のみ)】

- 有期-40万円(大企業30万円)

- 無期-40万円(大企業30万円)

対象となる労働者

次のすべてに該当する労働者が対象です。

- 有期雇用労働者または無期雇用労働者

- 正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。

(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。) - 正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者でないこと。

- 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

- 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

- 支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。

- 正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。

- 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

- 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等(勤務地限定正社員・職務 限定正社員・短時間正社員を含む)へ転換した事業主に対して助成するものであり、より安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的としています。

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。

① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること

② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

※厚生労働省 公示資料抜粋

対象となる労働者

次の①~⑪のすべてに該当する労働者が対象です。

- 申請事業主に雇用される労働者であること。

- 転換を行った日の時点で、次のいずれかに該当する労働者であること。

(1)身体障害者(2)知的障害者(3)精神障害者(4)発達障害者(5)難病患者

(6)脳の機能的損傷に基づく精神障害である高次脳機能障害であると診断された者 - 就労継続支援A型事業における利用者でないこと。

- 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者であること。

(1)支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される有期雇用労働者であること。

(2)支給対象事業主に、賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上(昼間学生であった期間を除き、障害者トライアル雇用等期間以上)受けて雇用される無期雇用労働者であること。 - 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。

(1)正規雇用労働者に転換される場合、正規雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者または無期雇用労働者

(2)無期雇用労働者に転換される場合、無期雇用労働者として雇用されることを約して雇い入れられた有期雇用労働者 - 次の(1)および(2)のいずれかに該当する労働者でないこと。

(1)有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において、正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者

(2)無期雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所又は資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において、正規雇用労働者若しくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者又は取締役、社員、監査役、共同組合等の社団若しくは財団の役員であった者 - 転換を行った適用事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

- 無期雇用労働者に転換される場合、通算契約期間が5年を超え、労働契約法第18条第1項の規定により期間の定めのない労働契約の締結の申込みをする権利を有する者でないこと。

- 支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者又は無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。

- 支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

- 転換後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換日から定年までの期間が1年以上ある者であること。

賃金規程等改定コース

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、昇給させた事業主に対して助成されます。

助成額

カッコ内は大企業

- 3%以上5%未満 5万(3.3万)

- 5%以上 6.5万(4.3万)

※「職務評価」の活用により実施1事業所当たり20万円(15万円)加算

賃金規程等共通化コース

有期雇用労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されます。

助成額

カッコ内は大企業

1事業所当たり60万円(45万円)

賞与・退職金制度導入コース

就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成されます。

助成額

カッコ内は大企業

1事業所当たり40万円(30万円)

※同時に導入した場合1事業所当たり16.8万円(12.6万円)加算

社会保険適用時処遇改善コース

2023(令和5)年10月20日から、「年収の壁」に対応するためのキャリアアップ助成金の手続きを開始しました。

10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

※厚生労働省 公示資料抜粋

両立支援等助成金

育児休業制度・介護休業制度を活用することで

もらえる助成金

(最大60万円)

育児と介護による職場環境づくりを応援します

- 離職率を低下させたい

- 福利厚生を見直したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60種類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 ここでは、出産時両立支援コース(子育てパパ支援金)、介護離職支援コース、育児休業等支援コース、の詳細をそれぞれご説明いたします。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援援助金)

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。

出生時両立支援コースとは

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者の育児休業の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。

主な要件

第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

<代替要員加算>

- 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

<育児休業等に関する情報公表加算>

- 自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)」を「両立支援ひろば」サイト上で公表した場合に支給額に加算します。

第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

- 第1種の助成金を受給していること。

- 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

- 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

- 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。または第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。

- 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。

支給金額

| 要件 | 支給額 |

|---|---|

| 第1種 | 20万円 ・代替要員確保時+20万円 ・代替要員を3人以上確保した場合には+45万円 ・育児休業等に関する情報を公表した場合は +2万円 |

| 第2種 | 1事業年度内に30ポイント以上上昇した場合:60万円 2事業年度内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円 3事業年度内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円 |

※1事業主1回限りの支給

※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業支援コース(育休取得時等)との併給はできません。

介護離職防止支援コース

「介護支援プラン」を作成し、 プランに沿って労働者の円滑な介 護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両⽴支援制度)の利⽤者が生じた中小企業 事業主に支給します。

主な要件

A:介護休業

休業取得時

- 介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

- 介護に直面した労働者と面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。

- プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。

職場復帰時

※休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請不可)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。

- 「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司または⼈事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請⽇までの間、雇⽤保険被保険者として3か月以上継続雇⽤していること。

<業務代替支援加算> ※職場復帰時への加算

- 介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せずに業務を⾒直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に支給額を加算します。

B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)

- 介護両⽴支援制度の利⽤について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

- 介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。

- プランに基づき業務体制の検討を⾏い、以下のいずれか1つ以上の介護両⽴支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の制度利⽤終了後から申請⽇までの間、雇⽤保険被保険者として継続雇⽤していること。

「所定外労働の制限制度」「介護のための在宅勤務制度」「時差出勤制度」「法を上回る介護休暇制度」

「深夜業の制限制度」「介護のためのフレックスタイム制度」「短時間勤務制度」「介護サービス費⽤補助制度」

<個別周知・環境整備加算> ※介護休業(休業取得時)または介護両⽴支援制度への加算

●受給対象の労働者に対し、介護休業・両⽴支援制度の⾃社制度の説明を資料により⾏うこと。

●受給対象の労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により⾏うこと。

●社内の労働者向けに、仕事と介護を両⽴しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること。

受給額

A介護休業

休業取得時 30万円

職場復帰時 30万円

(業務代替支援加算 新規雇⽤:20万円、⼿当支給等:5万円)

B介護両⽴支援制度 30万円

個別周知・環境整備加算(A又はBに加算) 15万円

育児休業等支援コース

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

「育休復帰⽀援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に⽀給します。

主な要件

A:育休取得時

- 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより⽀援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。

- 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方 についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。

- プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする 場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対 象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、 産後休業を含んで連続3か月以上)を取得させること。

B:職場復帰時

※「A:育休取得時」の助成⾦支給対象となった同⼀の対象労働者について、以下の全ての取組を⾏うことが必要です。

- 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実 施すること。

- 育休取得時にかかる同⼀の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または⼈事労務担当 者が面談を実施し、面談結果を記録すること。

- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの 間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

受給額

A 休業取得時 30万円

B 職場復帰時 30万円

※A・Bとも1事業主2⼈まで⽀給(無期雇用労働者1⼈、 有期雇用労働者1⼈)。

※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可

Ⅱ 業務代替支援

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に⽀給します。

主な要件

- 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

- 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を⾒直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。

- 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

受給額

A 新規雇用 50万円

B 手当支給等 10万円

有期雇用労働者加算 ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算 10万円

Ⅲ 職場復帰後支援

育児休業から復帰後、仕事と育児の両⽴が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導⼊などの⽀援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に⽀給します。

主な要件

- 育児・介護休業法を上回る「A:⼦の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サー ビス費用補助制度」を導⼊していること。

- 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、 導⼊した制度の⼀定の利用実績(A:⼦の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得 または B:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。

受給額

制度導⼊時 30万円

制度利用時

A:⼦の看護休暇制度 1,000円×時間

B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3

※制度導⼊については、AまたはBの制度導⼊時いずれか1回のみの⽀給。制度導⼊のみの申請は不可。

※制度利用は、最初の申請日から3年以内5⼈まで⽀給。1事業主当たりの上限は、A:200時間 B:20万までまで。

<育児休業等に関する情報公表加算> ※Ⅰ〜Ⅲのいずれかに1回のみ加算

⾃社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、⼥性の育児休業取得率、男⼥別の育児休業取得日数)を「両⽴⽀援のひろば」サイト上で公表した場合に⽀給額を加算します。

加算額

2万円

働き方改革推進支援助成金

労働時間設定の改善をすることでもらえる

助成金(最大730万円)

このようなお悩み・課題はございませんか?

- 特別休暇制度・時間単位の有給休暇制度等を導入したい

- 働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60種類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金の詳細をご説明いたします。

労働時間短縮・年休促進支援コース

働き方改革推進支援助成金とは

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の推進を目的としています。

労働時間短縮・年休促進支援コースとは

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。

このコースは、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。ぜひご活用ください。

おすすめ理由

離職率ダウン

長時間労働を抑制することで、従業員の健康面が守られ、離職率も下がります!

採用力アップ

働き方改革の取り組みとして、採用活動の際に、企業のアピールポイントとなります!

支給要件

以下のいずれにも該当する事業主です。

1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。

2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

3.交付申請時点で、下記「成果目標」①から③の設定に向けた条件を満たしていること。

1. 支給対象となる取組

- 労務管理担当者に対する研修

- 労働者に対する研修、周知・啓発

- 外部専門家によるコンサルティング

- 就業規則・労使協定等の作成・変更

- 人材確保に向けた取り組み

- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

2. 成果目標

以下の「成果目標」から1つ以上を選択の上、達成を目指して取組を実施してください。

- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定

・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定 - 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。

- 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

支給金額

上記の「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。

- 助成額

- 以下のいずれか低い額

Ⅰ 以下1~3の上限額及び4の加算額の合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4

常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 - Ⅰ の上限額

-

成果目標の達成状況に応じて、助成上限額は変動します(最大730万円)。

(1) 成果目標①の上限額

月80時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定した場合→200万円

月80時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間を超え、月80時間以下に設定した場合→100万円

月60時間超の時間外・休日労働時間数を月60時間以下に設定した場合→150万円

(2)成果目標②の上限額→25万円

(3)成果目標③の上限額→25万円

(4)賃金引上げの達成時の加算額(常時使用する労働者が30人以下の場合)

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上

引上げ30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円

(上限300万円)5%以上

引上げ48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円

(上限480万円)(常時使用する労働者が30人を超える場合)

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上

引上げ15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円

(上限150万円)5%以上

引上げ24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円

(上限240万円)

勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。是非ご活用ください。

支給要件

1.対象事業主

以下のいずれにも該当する事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。

(2)36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。

(3)年5日の年次有給休暇の取得に向けて 就業規則等を整備していること。

(4)以下のいずれかに該当する事業場を有す ること。

① 勤務間インターバルを導入していない事業場

② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

2.助成対象となる取り組み

① 労務管理担当者に対する研修

② 労働者に対する研修、周知・啓発

③ 外部専門家によるコンサルティング

④ 就業規則・労使協定等の作成・変更

⑤ 人材確保に向けた取組

⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用 機器、デジタル式運行記録計の導入・ 更新

⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等 の導入・更新

3.成果目標

以下の「成果目標」の達成を目指して取組を実施してください。

●新規導入【対象事業主(4)①に該当する場合】

新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。

●適用範囲の拡大【対象事業主(4)②に該当する場合】

対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること。

●時間延長【対象事業主(4)③に該当する場合】

所属労働者の半数を超える労働者を対象として 休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

支給金額

上記の「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取組の実施に要した経費の一部を支給します。

- 1企業当たりの上限額

- 【新規導入に該当するものがある場合】

9時間以上11時間未満の休息時間数、補助率が3/4 → 80万円

11時間以上の休息時間数、補助率)が3/4 → 100万円

【適用範囲の拡大・時間延長のみの場合】

9時間以上11時間未満の休息時間数、補助率が3/4 → 40万円

11時間以上の休息時間数、補助率が3/4 → 50万円 - 賃金引上げの達成時の加算額

-

(常時使用する労働者数が30人以下の場合)

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上

引上げ30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円

(上限300万円)5%以上

引上げ48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円

(上限480万円)(常時使用する労働者数が30人を超える場合)

引上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人 3%以上

引上げ15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円

(上限150万円)5%以上

引上げ24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円

(上限240万円)

65歳超雇用推進助成金

65歳以上の高年齢者を継続雇用することで

もらえる助成金(最大160万円)

ベテランのシニア社員に

長く働いてもらいたい!

- 人材不足を解消したい

- 経験豊富な人材を採用したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60種類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の詳細をご説明いたします。

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金はⅠ~Ⅲの3つのコースがあります。

Ⅰ.65歳超継続雇用促進コース

概要

A.65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳 以上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

支給額

定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。

(注) A~Dのいずれの措置を実施する場合も、実施前の定年または継続雇用年齢(Dの場合、他の事業主における継続雇用年齢も同様)が70歳未満である場合に支給します。

主な支給要件

(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。

Ⅱ.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

概要

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)

① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善

② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善

③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善

④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善

⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善

⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

支給額

上記の支給対象経費の額に下記の助成率を乗じた額を支給します。

中小企業事業主 → 60%

中小企業事業主以外 → 45%

※ 支給対象経費は、初回に限り50万円とみなします。

主な支給要件

(1)「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容について認定を受けていること。

(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

(3)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。

Ⅲ.高年齢者無期雇用転換コース

概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

支給額

対象労働者一人につき、下記の金額を支給します。

中小企業 → 48万円

中小企業以外 → 38万円

※1支給申請年度1適用事業所あたり10人までとします。

主な支給要件

(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けていること。

(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。

(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。

(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職困難者コース

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。

助成額

| 採用する労働者 | 合計助成額 | 支払い方法 |

|---|---|---|

| ① 母子家庭の母等 高年齢者(60歳以上) ウクライナ避難民 補完的保護対象者※ など |

60万円(50万円) 短時間:40万円(30万円) |

30万円(25万円)×2期 短時間:20万円(15万円)×2期 |

| ② 身体・知的障害者 |

120万円(50万円) 短時間:80万円(30万円) |

30万円×4期(25万円×2期) 短時間:20万円×4期(15万円×2期) |

| ③ 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者 |

240万円(100万円) 短時間:80万円(30万円) |

40万円×6期(33万円※×3期) 短時間:20万円×4期(15万円×2期) ※第3期は34万円 |

( )内は大企業に対する支給額

※出入国管理及び難民認定法第61条の2第2項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者

- 半年ごとに助成金を支給します。「2期」の支払い方法の場合、採用から半年後(1期)、1年後(2期)に2回支給するイメージです。

- 「短時間」労働者は、 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。

- 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。

- 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります(ただし①の「高年齢者(60歳以上」は65 歳以上の方も助成対象となります)。

- ①の区分には、これ以外にも「父子家庭の父」「中国残留邦人等永住帰国者」「北朝鮮帰国被害者等」 「認定駐留軍関係離職者(45歳以上)」「沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)」「漁業離職者求職手 帳所持者(45歳以上)」「アイヌの人々」などが対象となります。

助成対象となる雇用形態

正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※ )として採用する方が対象です。

※「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となります。勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象となりません。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇 用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や 訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

人材育成支援コース

職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

① 人材育成訓練

職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合の助成メニューです。

訓練対象者

申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者

基本要件

- OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)

- 実訓練時間数が10時間以上であること

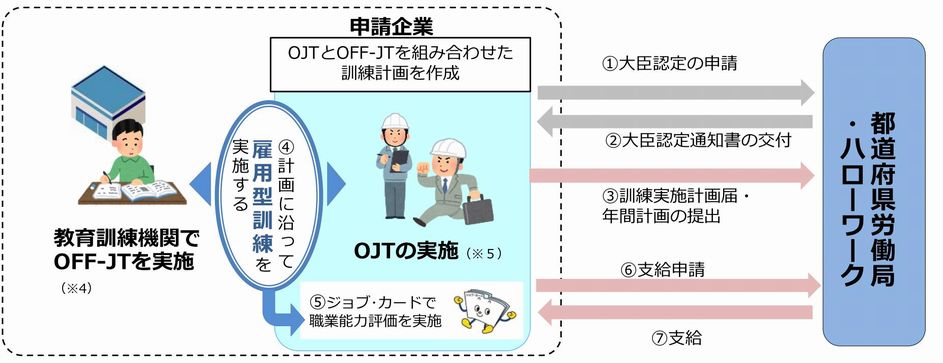

② 認定実習併用職業訓練

事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職 業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合の助成メニューです。

対象となる労働者

次の①から③までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主に雇用される被保険者

① 新たに雇い入れた者(雇い入れ日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)

② 大臣認定の申請前に既に雇用されている短時間等労働者であって、引き続き、同一の事業主において、通常の労働者に転換した者

(通常の労働者への転換日から訓練開始日までが3か月以内である者に限る)

③ 既に雇用する被保険者

認定実習併用 職業訓練 のイメージ(厚生労働省 公示資料より抜粋)

③有期実習型訓練

正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指すOFF-JT と適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する助成メニューです。

訓練対象者

次の①から⑥のいずれにも該当する有期契約労働者等であって、申請事業主に雇用される者

①ジョブ・カード作成アドバイザー等により、職業能力形成機会に恵まれな かった以下のいずれかに該当する者として事業主が実施する有期実習型訓練に 参加することが必要と認められ、ジョブ・カードを作成した者

②

③有期実習型訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること

④事業主が実施する有期実習型訓練の趣旨、内容を理解している者であること

⑤他の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練 または有期実習型訓練を修了後6か月以内の者でないこと

⑥同一の事業主が実施した公共職業訓練、求職者支援訓練、実習併用職業訓練 または有期実習型訓練を修了した者でないこと。

基本要件

- OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること

- 訓練実施期間が2か月以上であること

- 総訓練時間が6か月当たりの時間数に換算して425時間以上であること

- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること

- 訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること

助成額・助成率

コースごとの助成額・助成率は次の表のとおりです。

( )内は中小企業以外の助成額・助成率

| 支給対象となる訓練 | 経費助成 (右マスは賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合) |

賃金助成 (1人1時間当たり)(右マスは賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合) |

OJT助成(1人1コース当たり) (右マスは賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 人材育成訓練 | 雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く。)の場合 | 45% (30%) |

プラス15% (プラス15%) |

760円 (380円) |

プラス200円 (プラス100円) |

- | - |

| 有期契約労働者等の場合 | 60% | プラス15% | - | - | |||

| 有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 | 70% | プラス30% | - | - | |||

| 認定実習併用職業訓練 | 45% (30%) |

プラス15% (プラス15%) |

20万円 (11万円) |

プラス5万円 (プラス3万円) |

|||

| 有期実習型訓練 | 有期契約労働者等の場合 | 60% | プラス15% | 10万円 (9万円) |

プラス3万円 (プラス3万円) |

||

| 有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換した場合 | 70% | プラス30% | |||||

① 経費助成限度額(1人当たり)

1人1職業訓練実施計画届あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおりです。

| 支給対象となる訓練 | 企業規模 | 10時間以上 100時間未満 |

100時間以上 200時間未満 |

200時間以上 |

|---|---|---|---|---|

| 人材育成支援コース | 中小企業事業主 事業主団体等 |

15万円 | 30万円 | 50万円 |

| 中小企業以外の事業主 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |

② 賃金助成限度額(1人1訓練当たり)

1,200時間が限度時間となります。

ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となります。

事業展開等リスキリング支援コース

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

訓練対象者

申請事業主における被保険者

基本要件

- OFF-JTにより実施される訓練であること

- 実訓練時間数が10時間以上であること

- 次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること

ただし、①の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場 合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したものであるものに限る。

① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得 をさせるための訓練

② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランス フォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得を させるための訓練

支給対象となる労働者

次の「すべて」の要件を満たす必要があります。

- 助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること

- 訓練実施期間中において、被保険者であること

- 職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4-1号)に記載のある被保険者であること

- 訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること

-

- 訓練等の受講を修了していること(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等に限る。)

- 定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるため の訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上の者であること。(定額制サービスによる訓練に限る。)

助成額・助成率

経費助成:75%(60%)

1人1時間当たりの賃金助成:960円(480円)

( )内は中小企業以外の助成額・助成率

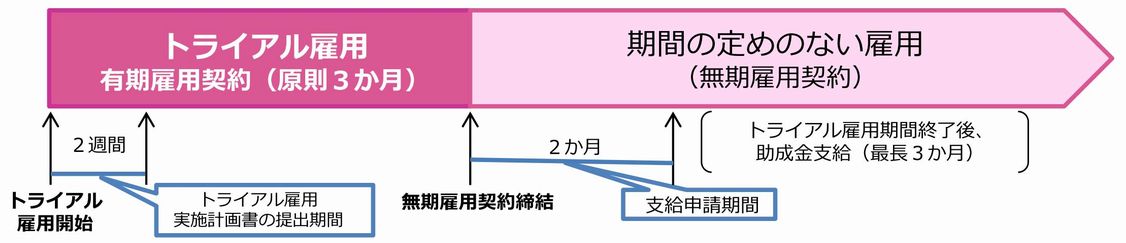

トライアル雇用助成金

一般トライアルコース

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。令和3年2月からは、コロナ禍の特例として、未経験職種へのチャレンジを希望する離職者の方もトライアル雇用の対象となりました。ぜひご活用ください。

「トライアル雇用」の労働対象者

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている

③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

④55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている

⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

助成金の支給額

一般トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース

→最大4万円(最長3ヶ月)

新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース

→最大2.5万円(最長3か月)

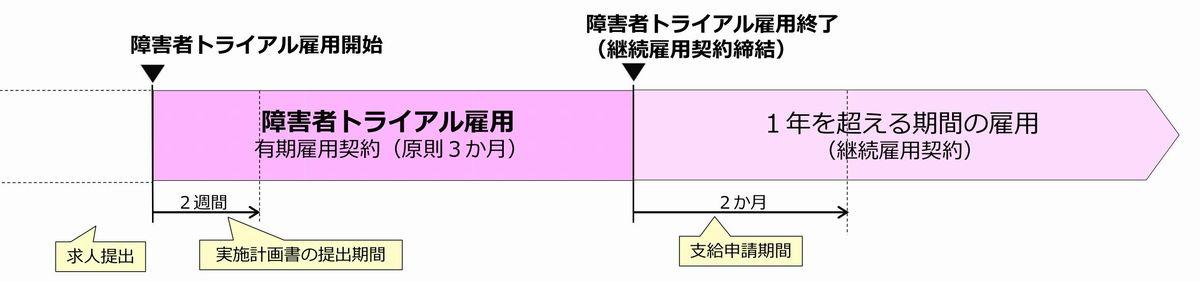

「トライアル雇用」のイメージ

※ハローワークから紹介を受けた場合

厚生労働省公示資料より抜粋

障害者トライアルコース

障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行する ことができ、障害者雇用への不安を解消することができます。

事業主の皆さまには、「障害者トライアル雇用」を積極的に活用していただくようお願いします。

「障害者トライアル雇用」の対象者

「障害者の雇用の促進等に関する法律 第2条第1号」に定める障害者に該当する方が対象で、障害の原因や障害の種類は問いません。

次のいずれかの要件を満たし、障害者トライアル雇用を希望した方が対象となります。

① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している

② 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

③ 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている

※重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者の方は上記①~③の要件を満たさなくても対象となります。

助成金の支給額

■対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)

障害者トライアル雇用求人を事前にハローワーク等に提出し、これらの紹介によって、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、助成金を受けることができます。

■ 精神障害者を雇用する場合、月額最大8万円(最大 8万円✕3か月、その後4万円✕3か月)

精神障害者を雇用する場合は、月額最大8万円の助成金を受けることができます。また、精神障害者は原則6~12か月間トライアル雇用期間を設けることができます。ただし、助成金の支給対象期間は6か月間に限ります。

「障害者トライアル雇用」のイメージ

※ハローワークから紹介を受け、継続雇用契約を締結した場合

厚生労働省公示資料より抜粋

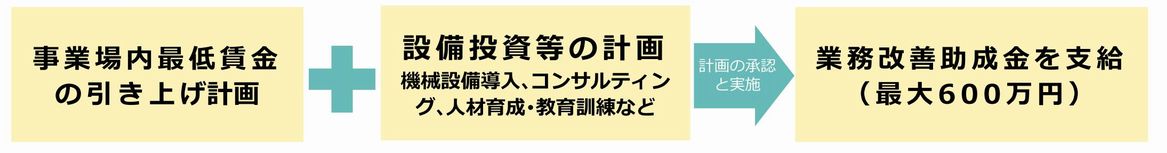

業務改善助成金

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

対象事業者・申請単位

中小企業・小規模事業者であること

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

⇒以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。

対象となる設備投資

●機器・設備の導入

(例)

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮

・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

●経営コンサルティング

(例)

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し

●その他

(例)

店舗改装による配膳時間の短縮

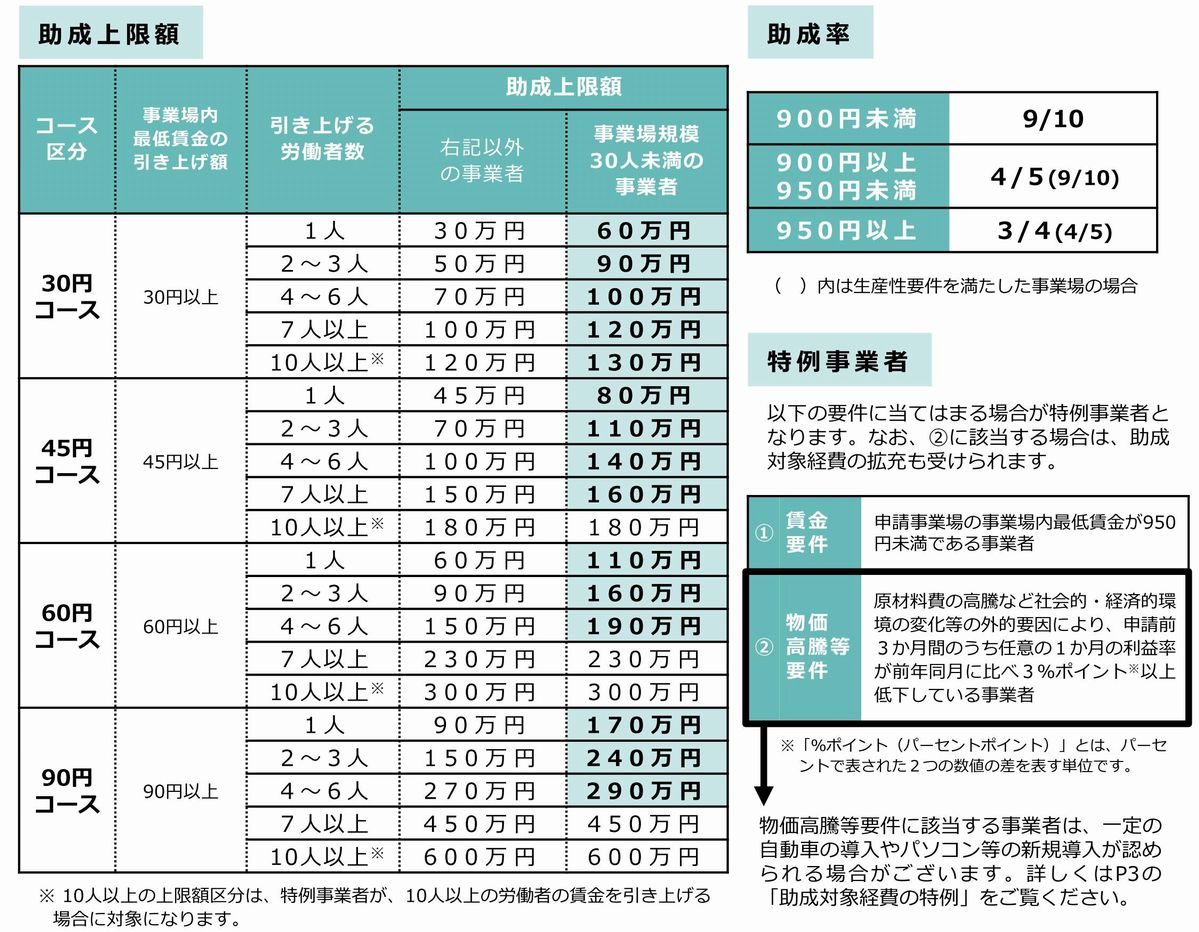

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

(例)

○事業場内最低賃金が898円 →助成率9/10

○8人の労働者を988円まで引上げ(90円コース) →助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

540万円(=600万円×9/10)(設備投資費用×助成率) > 450万円(=助成上限額)(90円コースの助成上限額)

➡ 450万円が支給されます。

助成上限額・助成率

厚生労働省公示資料より抜粋

助成金受給事例

群馬県でキャリアアップ助成金で約60万円受給した事例(介護サービス業

| 会社所在地 | 群馬県 |

|---|---|

| 業種 | 介護サービス業 |

| 従業員数 | 89名 |

| 受給総額 | 約60万円 |

| 助成金 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |

助成金受給前の状況

社長様の新規採用計画でこれから積極的に採用活動をしていきたいとのこと。何か良い助成金はないかと相談があり、キャリアアップ助成金をご案内しました。

サポート内容

4年前は4名程度だった従業員数も今は89名となり、とても勢いのある会社です。

その他キャリア形成促進助成金なども活用し、社員がスキルアップのために自発的に受けた研修で、助成金が受給できる制度も活用しています。

栃木県でキャリア形成促進助成金で約50万円受給した事例(社会保険労務士業)

| 会社所在地 | 栃木県 |

|---|---|

| 業種 | 社会保険労務士業 |

| 従業員数 | 7名 |

| 受給総額 | 約50万円 |

| 助成金 | キャリアアップ助成金 |

助成金受給前の状況

弊社と同じ社会保険労務士ということもあり、研修を受けることで助成金受給につながることはご存知でした。しかし、所内の従業員が積極的に業務に関する研修を受けるようになるにはどうしたらいいのかとのことで相談にいらっしゃいました。

サポート内容

- セルフ・キャリアドック制度

従業員様全員が、キャリアコンサルタントと定期的な面談を実施する制度を導入しました。 - 教育訓練休暇等制度

教育訓練休暇等制度を設けることで、業務に関する研修へ積極的に参加しやすくなりました。キャリアコンサルタントとの面談、教育訓練休暇等制度により従業員様が研修に参加しやすい環境を提供しました。また、研修で得た知識を日々の業務に活かすことができるため、研修参加へのモチベーションも高まりました。

栃木県でキャリアアップ助成金で約90万円受給した事例(製造販売業)

| 会社所在地 | 栃木県 |

|---|---|

| 業種 | 製造販売業 |

| 従業員数 | 6名 |

| 受給総額 | 約90万円 |

| 助成金 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |

助成金受給前の状況

こちらの企業様では、これまで少人数で経営してこられましたが、新規採用と派遣社員の方を正規雇用に転換する予定があるとのことでした。弊社の担当者が打ち合わせの中でヒアリングし、助成金の要件に合うか確認し提案させていただきました。

サポート内容

こちらの企業様では、契約社員の方を助成金を活用して積極的に正社員に転換されています。事業所側のメリットとしては優秀な人材確保が挙げられます。人件費の負担を軽減することができました。また、従業員としても雇用が安定するため喜ばれました。モチベーションアップにもつながります。

キャリアアップ助成金は1つの事業所につき、年間最大15名まで申請可能です。毎年採用をされている事業所様におすすめの助成金です。また、新規採用のためにも労働環境整備の必要性を感じておられたので、助成金活用をきっかけに労働環境整備のサポートをさせていただきました。

栃木県でキャリアアップ助成金で約60万円受給した事例(製造業)

| 会社所在地 | 栃木県 |

|---|---|

| 業種 | 製造業 |

| 従業員数 | 501名 |

| 受給総額 | 約60万円 |

| 助成金 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |

助成金受給前の状況

こちらの企業様では、これまで助成金を受給したことが少なく、また、助成金の活用方法について提案を受けたこともございませんでした。しかし、意欲のある優秀な契約社員の方には、正社員として活躍してもらいたいとの理念をお持ちでした。

サポート内容

こちらの企業様では、新規採用にて有期契約での雇用契約を結んでおられました。そこで、意欲のある優秀な方には正社員として活躍してもらいたいという理念を実現させるため、キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用し正社員転換をしました。

正規雇用に転換した場合、一人につき約60万円(平成29年4月1日以降に転換した場合は57万円)の助成金が受けられます。また、1回申請したら終わりという助成金ではなく、申請条件が合致すると反復申請できる助成金です。雇用の拡大による環境整備に継続的にご利用いただければ幸いです。

助成金無料相談会

「助成金申請」を検討している中小企業様へ

助成金の専門家(社会保険労務士)による「助成金」無料相談会を実施しています。

「自社で助成金がもらえるか分からない」「忙しくて助成金の申請ができない」「どんな助成金があるか知りたい」方など、まずはお気軽にお問い合わせください。御社が使える助成金を専門家が無料でご提案いたします。

「助成金」無料相談会の流れ

お問い合わせ

御来所

佐野市文化会館北西に徒歩3分の当事務所へお越しください。

駐車場を完備しています。

専門家による無料相談

人の雇用などに申請できる助成金は現在50以上あります。その中でもお客様が受給できる可能性のある助成金に関して当事務所の社労士がしっかりとヒアリングを行い、丁寧にアドバイスさせていただきます。

(当事務所に申請をご依頼いただく場合の料金も明確にご提示します)

「助成金獲得」までの流れ(助成金申請をご依頼された場合)

ご依頼(ご契約)

ご提示した成功報酬金額にご納得いただいた上で、ご依頼ください。

申請書の作成・提出

お客様にとって負担になる申請書作成など、面倒な手続きは一切ございません。

ヒアリング等に基づいて当事務所が助成金の申請に必要な書類を作成して所定の行政機関窓口に申請代行いたします。もちろん助成金窓口との折衝もいたします。

一番のメリットは、お客様の大切な時間を、助成金以外の本業にあてられることです。

行政機関による申請の審査

申請した書類に関して、行政機関で審査が行なわれます。また、その際に追加の書類を行政機関から要求されることもございますので、その場合はお客様と再度ご相談させて頂きます。

助成金は、申請書の内容や審査結果によっては受給できない場合がありますが、当事務所では、豊富な助成金申請実績から、受給率の高い最適な書類作成を行っています。

受給(助成金獲得)

助成金申請審査が通ると「助成金支給決定通知書」が送付され、その後、取扱機関から直接御社指定の銀行口座に入金されます。

※助成金の種類によっては、受給後に会計検査院による検査が行なわれる場合があり、不正受給と判断されると、助成金を返還しなければなりません。助成金受給の前提としてその場しのぎでなく、受給後も関係書類や会計帳簿等を一定期間保管しておくことが必要となります。

報酬のお支払

助成金がお振込みされた後に、成功報酬で申請代行費用を頂戴します。

サポートメニュー・料金

当事務所は、助成金提案から申請まで幅広いサポートをさせていただいております。

| サポート名 | 料金 | 内容 |

|---|---|---|

| 助成金相談会 | 無料 | 無料相談は随時受付ています。まずは、お問い合わせください。 詳しくはこちら |

| 助成金申請サポート | 助成金申請額の15%・20% | 助成金申請のトータルサポートをさせて頂きます。 |

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メールでお問い合わせの際は、以下のフォームよりお問い合わせ下さい。

必ず「@tamura-sr.jp」のメールが受信できる状態に設定をお願いいたします。

携帯電話で受信される際は、事前に迷惑メール設定についてご確認ください。

送信後、24時間以内に自動返信メールが届きます。自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールではじかれている可能性がございます。

返信メールが届かない場合は必ずご連絡をいただけますようお願いいたします。

Powered by MicroEngine

お電話でのお問い合わせも承ります。

お気軽にご連絡ください。

事務所概要

| 事務所名 | 社会保険労務士法人田村社労士事務所 |

|---|---|

| 代表者名 | 田村 桂介 |

| 住所 | 〒327-0831 栃木県佐野市浅沼町801番地 Googlemap |

| TEL | 0283-27-2677 |

| FAX | 0283-27-2880 |

| jinji@tamura-sr.jp | |

| 社員数 | 19名(うち社会保険労務士有資格者2名) |

| 関連法人団体 | 有限会社人事・労務コンサルティングオフィス 労働保険事務組合 栃木人事労務研究会 |

| 受付時間 | 平日 8:30 ~ 17:30 |

| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |